На базе Сибирского федерального университета прошел VII (XXIII) Всероссийский археологический съезд. В его работе приняли участие более 550 специалистов, представляющих научные учреждения, высшие учебные заведения, музеи, органы охраны памятников истории и культуры и другие учреждения более чем из 156 организаций из 68 населенных пунктов различных субъектов Российской Федерации.

Традиция проведения археологических съездов была возобновлена в России в 2006 г. Основная цель таких мероприятий – это расширение научного сотрудничества и его координации, обмен опытом, обсуждение насущных задач археологии и новейших открытий, рассмотрение проблем сохранения культурного наследия, развитие методической базы исследований. Не исключением стал и прошедший съезд, на котором было сделано и обсуждено 475 научных докладов в очном формате и 83 – в дистанционном. Работало 18 секций и 5 круглых столов.

Инициатором проведения очередного Всероссийского археологического съезда выступил Сибирский федеральный университет. Надо отдать должное организаторам этого грандиозного мероприятия, сумевших четко наладить как работу его секций, так и быт участников съезда.

В работе Всероссийского археологического съезда приняла участие большая группа сотрудников ИИАЭ ДВО РАН и его Забайкальского научного центра – в Красноярск приехал 21 человек. Несколько докладов было сделано в он-лайн режиме. Всего было прочитано 23 научных доклада. Кроме этого сотрудники института участвовали в организации работы съезда. Так, директор института, акад. РАН Н.Н. Крадин являлся членом оргкомитета, модератором секции «Кочевые культуры Южной Сибири и Центральной Азии», к.и.н. Е.И. Гельман была модератором секции «Культурно-исторические процессы в Средневековье».

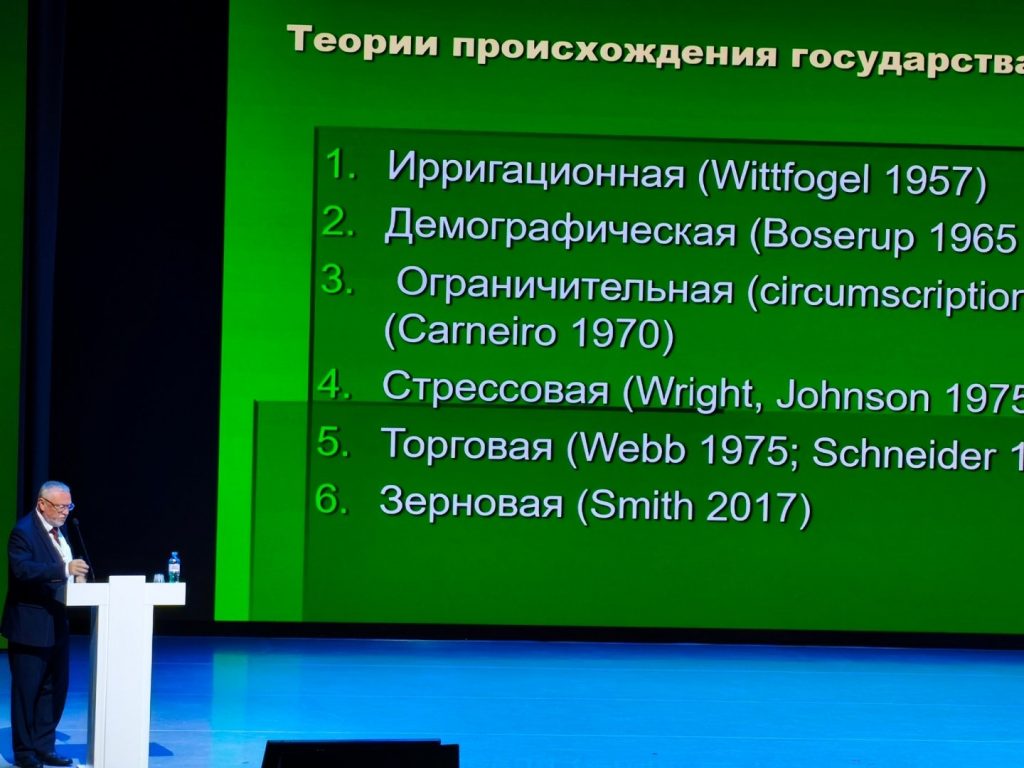

На пленарном заседании с докладом «Становление государственности на российском Дальнем Востоке по данным археологии» выступил акад. РАН Н.Н. Крадин. В докладе обсуждается, как современные теории происхождения государственности могут быть применимы к средневековому Дальнему Востоку России. Самые ранние комплексные общества, вероятно, появляются здесь в раннем железном веке. Бохайское королевство было типичным ранним государством. С созданием империи чжурчжэней сформировалась двойная административная система для раздельного управления чжурчжэнями и китайцами. С расширением империи за счет включения новых областей Китая дуальная система была отменена, развивался процесс аккультурации, чжурчжэни постепенно превращались в типичную китайскую династию. Показано, как данные процессы проявляются в археологическом материале, в том числе к периферийным районам Западного и Восточного Приамурья.

На секции 2 «Культурные процессы в неолите» с совместным докладом «Поздний неолит Приморья в свете исследований последних лет» выступили Н.А. Дорофеева, И.В. Белова и Е.А. Сергушева. Было показано современное представление о зайсановской культурной традиции позднего неолита, основанное на привлечении широкого круга источников, накопленных за почти 70-летнюю историю изучения.

На секции 3 «Материальные и духовные аспекты изучения позднекаменного века» был представлен доклад Е.А. Сергушевой «Земледелие в позднем неолите юга Дальнего Востока России: итоги археоботанических исследований». Археоботанические материалы зайсановской культурной традиции позднего неолита Приморья демонстрируют обязательное существование у носителей всех ее локальных вариантов мелкомасштабного земледелия, основанного на выращивании проса (обыкновенное и итальянское), и косвенно подтверждают устойчивость стратегий жизнеобеспечения зайсановских сообществ охотников-земледельцев-собирателей.

На секции 4 «Проблемы археологии бронзового века» сотрудниками института было прочитано 2 доклада. И.В. Белова в докладе «Проблемы хронологии памятников эпохи палеометалла Приморья» рассмотрела современное состояние разработки данного вопроса в археологии региона. Показаны возможности и ограничения методов относительного и абсолютного датирования различных культур и комплексов эпохи палеометалла. Выстроенная на основе радиоуглеродных дат хронология, позволила сделать ряд наблюдений, касающихся времени появления комплексов палеометалла на территории Приморья.

В докладе Н.А. Клюева и И.Ю. Слепцова «Новые археологические открытия в пещерах Приморья» основное внимание было уделено результатам комплексных исследований погребения в пещере Треугольной – уникального памятника для эпохи палеометалла Приморья. Проведенный антропологический и палеогенетический анализ погребенной женщины позволил поставить ряд вопросов происхождения населения, оставившего это захоронение в пещере.

На секции 5 «Культурно-исторические процессы в раннем железном веке» сотрудниками института было сделано 2 видеодоклада. В выступлении О.В. Дьяковой и Е.В. Сидоренко «Янковская культура раннего железного века Приморья: проблемы и факты» проанализирована основная проблематика этой культуры: территория, генезис, хронология, локально-хронологические варианты.

В докладе В.Э. Шавкунова «К вопросу о назначении глиняных сосудов с мелкими отверстиями в дне» автор приходит к выводу, что находимые в археологических комплексах некоторых культур Приморья большие и маленькие сосуды не могли служить пароварками. В первом случае они могли предназначаться, например, для процеживания при помощи материи, помещенной на дно этих сосудов, какой-нибудь жидкости, а во втором – служить для получения соли из пепла сожженной древесины.

Несколько секций на съезде были посвящены изучению эпохи средневековья в России. Сотрудники института принимали активное участие в их работе. Так, на секции 8 «Культурно-исторические процессы в Средневековья» был заслушан доклад Я.Е. Анзулис и А.Л. Ивлиева «Культурно-исторические процессы в западном Приморье в раннем средневековье (по материалам археологических исследований)», в котором на основании археологических материалов и летописных источников предпринята попытка реконструкции основных этапов культурно-исторического развития западного Приморья с момента расселения племен мохэ и до включения этих территорий в состав государства Бохай. На этой же секции выступила Е.И. Гельман с докладом «Проблемы периодизации бохайских буддийских памятников Российского Приморья». Автор доклада отметила, что для датировки буддийских памятников мало помогали радиоуглеродные даты и данные стратиграфии, поэтому их хронология и, тем более, периодизация могли выстраиваться лишь на материалах из раскопок. Для этих целей являются важными как массовые материалы (керамика и черепица), так и редкие, престижные изделия из бронзы, глазурованная посуда. В исследовании использованы совокупно все имеющиеся к настоящему времени археологические материалы, предложена периодизация всех буддийских сооружений, найденных на территории России.

Наибольшее количество научных докладов было представлено сотрудниками института на секции 9 «Археологическое изучение средневековых городов и поселений».

В докладе Н.Г. Артемьевой Социальная топография городов государства Восточное Ся (1215 – 1233 гг.) (на примере Шайгинского городища)» отмечено, что исследование социальной топографии средневековых городов государства Восточное Ся (1215–1233 гг.) стало одним из важных направлений после постановки вопроса о развитии города как социально-экономического организма. На примере Шайгинского городища прослежены черты городской застройки и выделены социально значимые зоны, позволившие выйти на реконструкцию жизнедеятельности городского населения.

Доклад С.Е. Бакшеевой «Производственный комплекс по обжигу строительной керамики в Забайкалье – памятник Сухой Арбалак (XIII – XIV вв.)» был посвящен итогам раскопок этого объекта. На памятнике производилась строительная керамика (черепица, строительный и декоративный кирпич, половые плиты, кровельная скульптура и проч. изделия), предназначавшиеся для Кондуйского дворцового комплекса (XIII–XIV вв.), располагавшегося в 4 км юго-западнее. В последние годы на памятнике Сухой Арбулак был исследован горн – теплотехническое сооружение типа «маньтоу». Наряду с изделиями строительной керамики, в горне были обнаружены предметы технического инвентаря.

В выступлении Е.В. Асташенковой «Археологические исследования Абрикосовского поселения в Приморье и его периодизация» представлены данные о формировании культурного слоя на поселении. Приведены стратиграфические свидетельства, подтверждающие наличие трех строительных горизонтов, в рамках которых исследованы жилые и хозяйственные объекты. Установлено, что строительная традиция жилых объектов на памятнике постепенно менялась от жилищ-полуземлянок с очагом в нижнем строительном горизонте к наземным постройкам с кановой отопительной системой в верхних. Полученные доказательства сосуществования Абрикосовского храма и поселения позволяют рассматривать архитектурную керамику культового сооружения в качестве датирующего материала для селища, а также свидетельствуют о раннем проникновении идей буддизма на периферию и укреплении здесь централизованной государственной власти.

В докладе А.С. Малышева “Сравнительный анализ систем жизнеобеспечения бохайского населения (по материалам памятников Приморья)” проанализированы данные, полученные учеными естественного профиля при изучении экофактов с археологических памятников этого периода. На их основе предпринята попытка реконструкции систем жизнеобеспечения средневекового населения. Выделены особенности и сходства в использовании ресурсов населением городищ и поселений.

На секции 13 «Проблемы изучения первобытного искусства» был представлен видеодоклад А.И. Панкиной «Ластоногие (Pinnipedia) в древнейшем искусстве северо-западной Пасифики: сюжеты и видовое разнообразие». Было показано, что коллекция изображений животных парвотряда ластоногие (Pinnipedia) в древнейшем искусстве северо-западной Пасифики представлена широким разнообразием способов изготовления и используемого сырья. Предложенная биологическая классификация позволила определить некоторые изображения по набору экстерьерных признаков вплоть до вида и/или семейства (ушастые тюлени, настоящие тюлени).

На секции 14 «Мультидисциплинарные исследования в археологии» сотрудниками института было сделано 3 доклада. Р.А. Артемкин и Ю.Е. Вострецов в докладе «Рыболовство и ландшафтные изменения в среднем голоцене (по материалам памятника Клерк-5, Приморский край)» предложили реконструкция ряда событий, связанных с рыболовством разных групп неолитического населения на поселении Клерк-5. Исследовался интервал 4 800 – 4 100 л. н., попадающий на период значительных изменений в климате и ландшафтной структуре побережий. Была реконструирована взаимосвязь между изменением условий окружающей среды вокруг памятника и характером рыболовства.

И.Е. Пантюхина и Ю.Е. Вострецов в докладе «Мультидисциплинарный подход к реконструкции системы жизнеобеспечения (по материалам поселения Зайсановка-1)» представили итоги использования мультидисциплинарного подхода для анализа жилищного комплекса, отражающего отдельную волну расселения ранних земледельцев, связанных с зайсановской культурной традицией из континентальных районов среднего течения р. Туманган на побережье залива Петра Великого Японского моря. Комплекс датирован 3900 – 4 000 л. н. В условиях потепления и поднятия уровня моря немного выше современного обитатели поселения занимались рыбалкой, охотой, собирательством

и земледелием.

М.С. Верешкина в докладе «Итоги археоботанических исследований жилища 1 Абрикосовского поселения» подвела итоги анализа коллекции карпоидов, полученной с помощью флотационной техники на Абрикосовском поселении, датируемом эпохой государства Бохай (698–926 гг.). Предпринята попытка реконструировать взаимодействие населения памятника с окружающим растительным миром.

На секции 15 «Компьютерные технологии и недеструктивные методы в археологических исследований» был заслушан совместный доклад сотрудников ИИАЭ ДВО РАН С.Д. Прокопца, Я.Е. Анзулис, И.В. Беловой и ТИГ ДВО РАН Д.Г. Тюняткина и Ю.Р. Путинцева «Городище Криничное в Приморье: планиграфия и хронология памятника. Опыт применения методики воздушного лазерного сканирования (LiDAR)». В докладе представлены результаты совместного междисциплинарного исследования городища Криничное, расположенного в Хорольском муниципальном округе Приморского края. Целью работ являлась изучение археологического памятника с применением метода воздушного лазерного сканирования (LiDAR). Объединение усилий специалистов из различных научных дисциплин позволило кардинально пересмотреть существовавшие представления о структуре, планировке и хронологии памятника.

В работе съезда принимали активное участие сотрудники недавно созданного структурного подразделения института Забайкальского научного центра. Ими было сделано 5 научных докладов, 4 из которых было прочитано на секции 1 «Формирование и развитие культурных традиций в палеолите и мезолите».

А.В. Константинов в своем докладе «Планиграфический анализ очажного комплекса культурного слоя 17 поселения Усть-Менза 2 в Забайкалье» провел планиграфический анализ структур культурного слоя 17 поселения Усть-Менза 2 (Забайкальский край, Красночикойский район), которые залегают в толще аллювиальных отложений II террасы на глубине 5,5 м и датируются сартанским временем. Основное внимание уделено анализу своеобразного, хорошо сохранившегося очажного комплекса и его интерпретации.

И.И. Разгильдеева сделала доклад на тему: «Исследования планиграфии комплексов палеолитических стоянок Афонтовой горы г. Красноярска: подходы и перспективы». Изучение памятников Афонтовой горы г. Красноярска, приуроченных к геоморфологической ситуации склонов, показало нахождение палеолитических материалов in situ при сохранении планиграфических и культурных контекстов. Установлены закономерности организации структур и зон обитания, способы жизнеобеспечения древних коллективов в хронологическом интервале МИС 2.

Доклад П.В. Мороза «Палеолитическая стоянка Сахюрта-1 как пример использования вулканического кремня и яшмы до распространения микротехники в Забайкалье» был посвящен рассмотрению вопроса применения горных пород высокого качества, таких как яшма и вулканический кремень, на территории Забайкалья до распространения микротехнических традиций. На примере стоянки Сахюрта-1 в Восточном Забайкалье описывается «сырьевой хаб», который уже активно функционировал в период финала МИС-3 и был связан с палеовулканом Дунда-Ага.

Д.Е. Власенко выступил с докладом «К вопросу о возникновении отщеповых индустрий в верхнем палеолите Забайкалья». Были рассмотрены основные версии генезиса отщепового варианта индустрии (куналейской культуры) в раннем верхнем палеолите Забайкалья: переход из забайкальского среднего палеолита; проникновение носителей отщеповых индустрий с территории Монголии; трансформация пластинчатой техники в отщеповую. Были обозначены базовые объекты индустрии в раннем верхнем палеолите Забайкалья.

Один доклад сотрудниками центра был сделан на секции 13 «Проблемы изучения первобытного искусства» – А.В. Гармаева, О.Ю. Ячменёв ««Писаницы селенгинской традиции и культура плиточных могил». В докладе исследуется взаимосвязь между селенгинской традицией рисунков и культурой плиточных могил. Авторы пришли к выводу, что связь между этими двумя феноменами носит частичный характер. Исходя из имеющихся данных, предполагается, что селенгинские писаницы формировались с другими изобразительными традициями в результате комплексного взаимодействия населения различных культур Забайкалья.

Следует отметить, что доклады на съезде в основном были посвящены актуальным вопросам российской археологии, итогам работ последних лет, новым открытиям, что вызывало не только вопросы к докладчикам, но и оживленные дискуссии.

Научная программа съезда была дополнена экскурсиями по археологическим памятникам Красноярска, музеям и достопримечательным местам. На территории кампуса Сибирского федерального университета работало несколько археологических выставок.

Несомненно, съезд оставил самые лучшие впечатления у его участников. Следующий VIII (XXIV) Всероссийский археологический съезд будет проведен в Екатеринбурге. Будем надеяться, что археологи России, в целом, и Института, в частности, подойдут к нему с новыми открытиями и достижениями.