8 и 11 апреля 2025 г. в конференц-зале Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН состоялась III Научная сессия молодых учёных и аспирантов. Организатором мероприятия выступил Совет молодых учёных при поддержке дирекции и научных подразделений института. Сессии подобного формата проводятся в институте раз в два года и служат площадкой для апробации результатов исследований молодых учёных, обмена опытом, идеями и научными достижениями.

В текущем году в научной сессии приняли участие молодые учёные, аспиранты, соискатели, студенты магистратуры и бакалавриата, работники музеев и архивов. От Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН выступали молодые учёные и аспиранты всех научных направлений, представленных в нашем институте. Значительный вклад в работу научной сессии внесли сотрудники недавно открытого в г. Чите Забайкальского научного центра ИИАЭ ДВО РАН.

Помимо сотрудников и аспирантов ИИАЭ ДВО РАН были широко представлены молодые специалисты и студенты дальневосточных вузов. На сессии выступили участники из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Читы, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в течение двух дней было представлено 50 докладов, заслушанных на пленарном и четырёх секционных заседаниях.

На открытии сессии 8 апреля с приветственным словом к участникам обратились заведующий Центром глобальных и региональных исследований академик РАН В.Л. Ларин и заместитель директора по науке Н.А. Клюев, пожелавшие молодым коллегам плодотворной работы и подчеркнувшие важность подобных научных сессий и конференций для успешного закрепления молодых специалистов в коллективах учёных и успешной апробации результатов их научных исследований.

Пленарное заседание открыло выступление доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН С.М. Дударёнок – наставника и научного руководителя нескольких поколений учёных и аспирантов. В своём докладе «Становление и развитие научного сотрудничества институтов ДВО РАН с научными учреждениями и фондами США в начале 1990-х годов» Светлана Михайловна обратилась к сложному и многогранному процессу, связанному с практиками адаптации научных институтов и учёных коллективом Дальневосточного отделения РАН к новым реалиям переходного периода, а также попыткам американской стороны использовать научных потенциал ДВО РАН для решения собственных задач. Анализу подверглась динамика научных контактов, их формы, методы, полученные результаты.

Следующим представил свой доклад «Источники по истории Приамурского военного округа в российских архивах и библиотеках: проблемы поиска, анализа и публикации» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Дальнего Востока России Р.С. Авилов. Роман Сергеевич обратил внимание на специфику работы с документами, касающимися истории Русской императорской армии на Дальнем Востоке, трудности при анализе и сопоставлении материалов из центральных и региональных архивов, источников личного происхождения, идентификации представленных в работах предшественников ссылок на документы из реорганизованных и ныне несуществующих архивных фондов.

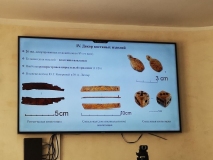

Завершил пленарное заседание доклад сотрудницы Музея археологии и этнографии ИИАЭ ДВО А.В. Балагуровой «Томографические методы в исследовании материалов объектов археологии», посвящённый проводимым в сотрудничестве с академическими институтами и Дальневосточным федеральным университетом материаловедческим исследованиям с применением актуальных методов томографической визуализации. Среди них – метод рентгеновской компьютерной томографии, томография на базе синхротронного и нейтронного источников излучения. В докладе были рассмотрены принципы, особенности и потенциал работы с объектом историко-культурного наследия с акцентом на объекты археологического происхождения.

Дальнейшая работа научной сессии проходила в формате тематических секций. В первый день, 8 апреля, участники заслушали и обсудили доклады на секциях «Археология» и «Антропология и этнография».

В рамках секции «Археология» было представлено шесть докладов. Несмотря на сравнительно небольшое количество участников, тематика докладов отличалась многообразием исследуемых проблем. В докладах старшего лаборанта Забайкальского научного центра ИИАЭ ДВО РАН Д.Е. Власенко и аспиранта Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Гу Минюань были озвучены последние результаты археологических исследований. Остальные участники акцентировали внимание на интерпретации полученных материалов. В этой связи нельзя не отметить широкий спектр подходов к изучению: это и анализ костяных изделий, приведённый в докладе аспиранта ИИАЭДВО РАН Е.С. Галютина, и новые археоботанические данные, предоставленные лаборантом сектора первобытной археологии М.С. Верешкиной, и работа с искусством. Так, памятники наскального искусства были рассмотрены младшим научным сотрудником Забайкальского научного центра О.Ю. Ячменёвым. Младший научный сотрудник лаборатории антропологии Северной Пасифики А.И. Панкина и младший научный сотрудник сектора первобытной археологии Р.А. Артёмкин в совместном докладе проследили связь отдельных предметов первобытного искусства с глобальными экологическими процессами.

На секции «Антропология и этнография» было заслушано 11 докладов по теме классической этнографии и антропологии современности. Участниками секции стали студенты и аспиранты нескольких вузов, сотрудники ИИАЭ ДВО РАН. Секция продемонстрировала интерес докладчиков к исследованию традиционных культур через образы, сложившиеся в научной литературе и кино. Старший лаборант Забайкальского научного центра А.В. Полухин обратился к образу тунгусского князя Гантимура, сформированного в трудах отечественных исследователей. Студентка Забайкальского государственного университета (г. Чита) А.А. Столярова представила образ бурят через очерки и рисунки А.В. Потаниной. Доклад аспиранта ИИАЭ ДВО РАН Ю.Ю. Миленного был посвящён образу удэгейцев бикинской группы, созданному в документальном фильме 1971 г. «Легенда Уссурийской тайги». Магистрант Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова М.В. Иванов предложил участникам секции посмотреть на народы Дальнего Востока «глазами В.К. Арсеньева», обратившись к этнографическим и статистическим взглядам учёного.

Значительная часть докладов была посвящена конкретным элементам этнической культуры населения Дальнего Востока. Магистрант Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Д.Е. Мишин представил участникам сравнительную характеристику свадебного обряда, бытовавшего на рубеже XIX-XX вв. среди крестьян Черниговской губернии и их земляков, переселившихся в Приморье. Доклад младшего научного сотрудника лаборатории антропологии Северной Пасифики А.В. Левченко был посвящён современным художественным практикам коренных малочисленных народов Сахалина. Магистрантка ШИГН ДВФУ, сотрудница Государственного архива Приморского края У.С. Медведева обратилась к проблеме актуализации женской этнической одежды в современном Китае (на примере платья ципао). Аспирантка ШИГН ДВФУ Чжэн Сяои представила доклад о современных практиках Китая в области иммерсивного искусства.

Участники не обошли стороной и тему трансграничности. Студентка Школы гуманитарных наук и искусств Высшей школы экономики (г. Санкт-Петербург) А.А. Симонян представила доклад о музыкальной традиции как инструменте сохранения коллективной памяти о Родине в армянских диаспорах. Доклад аспиранта ИИАЭ ДВО РАН, сотрудника Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского (г. Благовещенск) А.С. Лагорина был посвящён проблеме сохранения баланса между поиском исторической истины и мирным сосуществованием на русско-китайской границе. Старший лаборант отдела китайских исследований Е.А. Шитова обратилась к коммерческой стороне межнациональных отношений, рождающей любопытные культурные феномены. Предметом её исследования стал образ России в дизайне упаковок китайских товаров.

Секция «Отечественная история» объединила 13 докладчиков – от студентов до кандидатов наук. Работа секции была выстроена в хронологической последовательности – выступающие обращались к проблемам развития истории России, преимущественно её дальневосточных территорий, с конца XIX до завершения XX в. В докладе младшего научного сотрудника Забайкальского научного центра ИИАЭ ДВО РАН, главного научного сотрудника Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова (г. Чита) Д.В. Скажутина были освещены проблемы истории Российского Общества Красного Креста и его роль в организации помощи военнопленным в годы Русско-японской войны. Научной сотрудник Государственного объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева В.К. Азаревич раскрыл малоизвестные страницы жандармского надзора за национальными диаспорами Приморской области рубежа XIX – XX вв. Студентка ШИГН ДВФУ К.А. Акдерли обратилась к вопросам досуга, культурной и общественной жизни европейцев во Владивостоке на основе писем Элеоноры Прей, выявили основные интересы европейского населения в сфере развлечений в конце XIX – начале XX вв. Студент ШИГН ДВФУ В.А. Лунин исследовал деятельности, функционирования Владивостокских временных вагоносборочных мастерских в годы Первой мировой войны на основе введенных в научный оборот ранее не опубликованных фотографий. Аспирант Забайкальского государственного университета Д.А. Траскин в своём докладе рассмотрел малоизученный вопрос взаимоотношений красных партизан Восточного Забайкалья и белого режима Г.М. Семёнова периода Гражданской войны с властями приграничных районов Китая и Монголии.

Часть докладчиков обратились к историческим сюжетам Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также работе тыла. В докладе кандидата исторических наук, младшего научного сотрудника отдела истории Дальнего Востока России Б.Б. Кондратенко были подробно изложены основные этапы и принципы организации и преобразования пограничных войск СССР на Дальнем Востоке в 1932-1945 гг., их роль в системе обороны дальневосточных рубежей Советского Союза. Старший лаборант отдела истории Дальнего Востока России О.К. Павленко представил результаты исследования труда и быта шахтёров Приморья в годы Великой Отечественной войны.

В рамках секции были представлены доклады по экономической истории, охватывающие как теоретические изыскания, так и особенности становления и развития экономики советского и постсоветского Дальнего Востока. Студент ШИГН ДВФУ С.А. Конталёв исследовал специфику концепций Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова в контексте развития марксистского экономического дискурса СССР 1920-х годов. Главный специалист отдела научно-справочного аппарата РГИА ДВ, магистрант ШИГН ДВФУ Д.Г. Смоленский на основе архивного материала проанализировал деятельность японских лесных концессий, существовавших на Дальнем Востоке СССР в 1922-1925 гг. Старший лаборанта отдела китайский исследовании ИИАЭ ДВО РАН Н.С. Филиппов в своём докладе рассмотрел процесс формирования концепта Дальнего Востока в трудах дальневосточных экономистов 1970-1980-х гг., акцентировав внимание на формировании представлений о регионе и проанализировав повторяющиеся нарративы, сопровождающие описание Советского Дальнего Востока.

В выступлении младшего научного сотрудника отдела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН Д.А. Пешкова отразились советские градостроительные решения в районе Байкало-Амурской магистрали на примере образцового посёлка Светлый в Амурской области. Кандидат исторических наук, научной сотрудник отдела социально политических исследований Н.С. Воронцов в своём докладе обратился к позднесоветскому опыту проектно-изыскательских работ при выборе площадки для размещения АЭС в Приморском крае в свете возрождающегося интереса государства к развитию атомной энергетики на Дальнем Востоке России. Проблеме источниковой базы по истории развития малого бизнеса Приморья в 1990-е гг. было посвящено выступление старшего лаборанта отдела социально-политических исследований Г.С. Клименко, рассмотревшего местную периодическую печать ряда городов и районов как источники информации по данному вопросу.

В ходе работы наиболее представительной секции «Всеобщая история и международные отношения» было представлено 17 докладов. Открыл секцию доклад младшего научного сотрудника Лаборатории Азиатских и Тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Е.С. Ермаковой, посвящённый отражению предстоящего 80-летия окончания Второй мировой войны в современном информационном пространстве Японии. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с медийным освещением темы исторической ответственности, политическими дебатами о необходимости нового правительственного заявления и реакции международного сообщества. Ещё два доклада коснулись проблем политического устройства и международного положения послевоенной Японии. Студенты ВИ-ШИГН ДВФУ В.К. Калашников и В.О. Федотко проследили трансформацию политической зависимости Японии. Магистрант Высшей школы педагогики и истории Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) Д.А. Хайтметов обратился к проблеме административного управления Окинавой в 1946-1972 гг. в дискурсе концепции «колониальной демократии». В докладе студентки ВИ-ШРМИ ДВФУ А.А. Курнаковой были проанализированы геополитические вызовы и стратегические интересы Японии и Тайваня в условиях трансформации международного порядка, при этом особое внимание было уделено роли Тайваня как ключевого игрока в глобальной цепочке поставок полупроводников, а также возможным сценариям эскалации в регионе.

На секции были широко представлены исследования политической истории и международных отношений Китая. В докладе магистранта ШИГН ДВФУ Е.И. Карпова был представлен анализ политики Соединённых Штатов Америки в отношении Китая в 1941-1945 гг., исследованы основные цели, которые ставило перед собой американское правительство, и способы их реализации во взаимодействии с ключевыми внутриполитическими силами – Гоминьданом и Коммунистической партией Китая. Аспирантка ВИ-ШРМИ ДВФУ Цзян Хайян рассмотрела историческое развитие и текущее состояние российско-китайских отношений, их возможное влияние на стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона. В докладе младшего научного сотрудника Центра глобальных и региональных исследований ИИАЭ ДВО РАН Е.А. Разумова были проанализированы современные аспекты национальной безопасности Китайской Народной Республики в условиях активного внедрения больших языковых моделей, рассмотрены ключевые направления развития искусственного интеллекта, включая технологии обработки естественного языка, и их возможное влияние на политическую стабильность, экономический рост, информационную безопасность. Интересы безопасности как факторы стратегических решений России и Китая, а также сотрудничество регионов Дальнего Востока России с Северо-Восточными провинциями КНР на фоне стратегии «Поворота на Восток» рассмотрели в своих докладах аспирант ВИ-ШРМИ ДВФУ Ся Линь и аспирант Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Линь Лэй.

Студент ВИ-ШРМИ ДВФУ С.И. Чульский исследовал технологические, финансовые и геополитические аспекты сотрудничества, а также перспективы дальнейшего расширения присутствия Росатома в развивающихся странах на примере строительства АЭС в Бангладеш. Лаборант лаборатории Азиатских и Тихоокеанских исследований И.Ю. Мамочка проанализировал перспективы отношений США и Филиппин при администрации Дональда Трампа.

Целый блок докладов был посвящён проблемам Корейского полуострова. Аспирант ИИАЭ ДВО РАН Н.Д. Анча изучил методы и инструменты воздействия крупного бизнеса Республики Корея на внешнюю экономическую политику государства, затронув в своём выступлении институциональные способы воздействия, такие как представительство в бизнес-ассоциациях, и неформальные – от инсайдерских переговоров до прямых коррупционных схем. Социально-политической активности молодежи в Южной Корее был посвящён доклад студента ВИ-ШРМИ ДВФУ М.А. Трошенкова. Младший научный сотрудник лаборатории Азиатских и Тихоокеанских исследований Е.В. Силиванов обратил внимание на феномен повышения рождаемости в Республике Корея в 2024 г. В докладе был проведён анализ факторов, оказавших влияние на значительные перемены в годовой динамике рождаемости после длительного спада.

В совместном докладе аспиранта ВИ-ШРМИ ДВФУ С.Д. Салтанова и студента ШИГН ДВФУ В.А. Куксенко были рассмотрены вопросы российско-северокорейского сближения и его отображения в украинском медиапространстве, дан анализ информационно-психологической операции по распространению дезинформации в контексте Специальной военной операции. Вопросы взаимосвязи СВО и милитаризации стран Северо-Восточной Азии на примере Японии и Южной Кореи раскрыл аспирант ВИ-ШРМИ ДВФУ И.В. Хромов. Завершил секцию доклад аспиранта ВИ-ШРМИ ДВФУ Г.С. Видяева, посвящённый исследованию вызовов и рисков в свете растущей угрозы военных конфликтов для глобальной продовольственной безопасности.

Итоги работы конференции подвёл председатель Совета молодых учёных ИИАЭ ДВО РАН Н.С. Воронцов. Он отметил высокий научный уровень мероприятия, обширность тематики докладов, актуальность выступлений. При обсуждении многих докладов развернулась оживленная дискуссия. Помимо докладчиков, активное участие в обсуждении приняли заместители директора по науке Н.Н. Клюев и А.Е. Савченко, доктора исторических наук Л.М. Медведева, Е.Н. Чернолуцкая, А.М. Кузнецов, Г.А. Ткачёва, кандидаты исторических наук А.В. Маклюков, Т.З. Позняк, Е.С. Волкова, Ю.Н. Ковалевская, Н.Н. Горячев, И.В. Ставров, Е.В. Рудникова, Е.В. Сидоренко, младший научный сотрудник И.Е. Пантюхина, студенты магистратуры и бакалавриата дальневосточных вузов.

Руководители подразделений и научные сотрудники ИИАЭ ДВО РАН дали ценные рекомендации и наставления докладчикам. По результатам работы научной сессии организационный комитет принял решение рассмотреть и по согласованию с дирекцией Института опубликовать ряд научных статей, основанных на материалах докладов, в рецензируемых научных изданиях.

Материал подготовили: председатель Совета молодых учёных ИИАЭ ДВО РАН Н.С. Воронцов, модераторы секций, члены Совета молодых учёных ИИАЭ ДВО РАН Р.А. Артёмкин, А.И. Панкина, А.В. Левченко.

Фотографии предоставлены старшим лаборантом отдела социально-политических исследований Н.В. Заровневой.